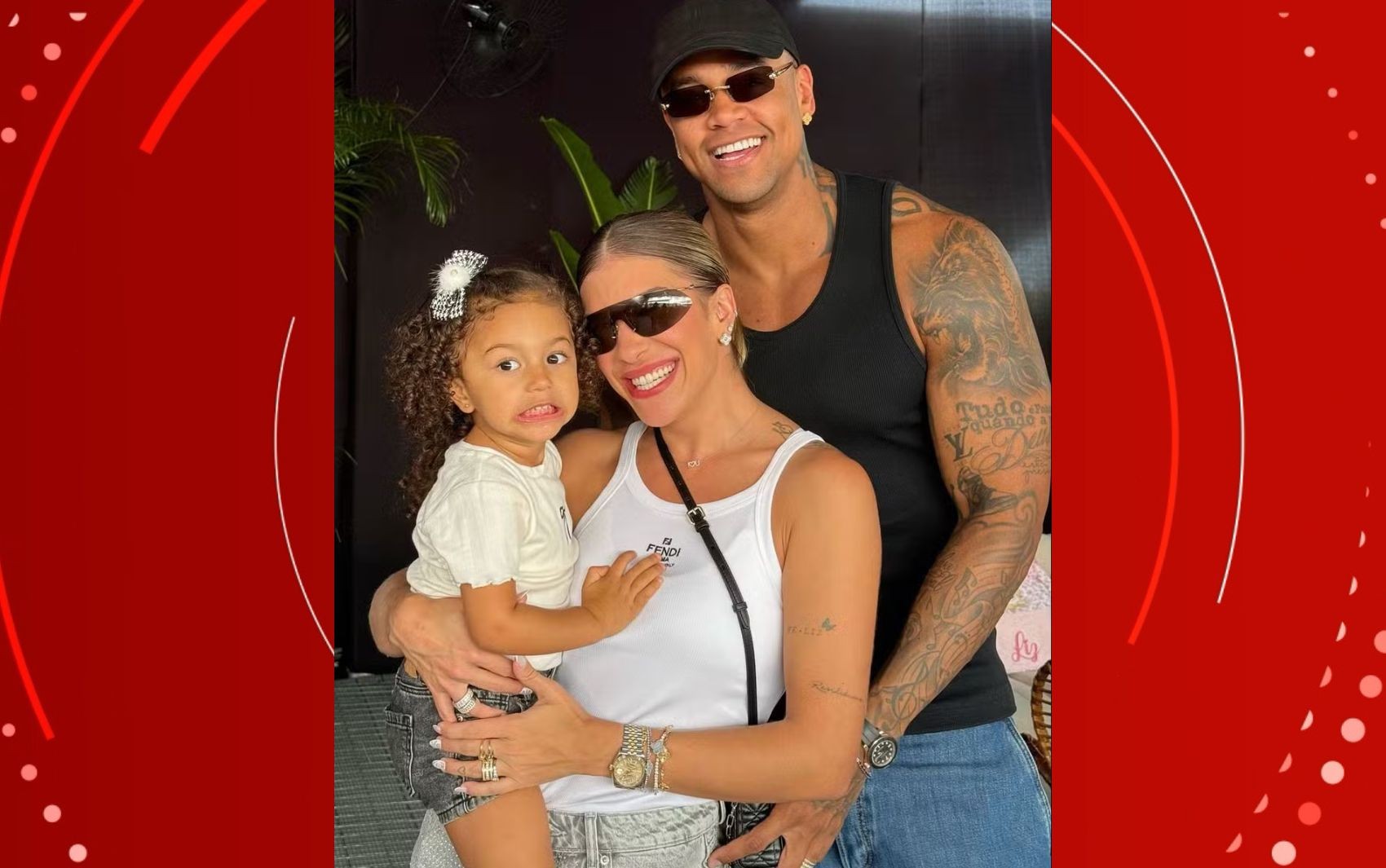

Em meio a comentários de internautas, que classificaram o processo como tardio, especialista desaconselha pressão nas crianças e dá dicas sobre o processo. Lore Improta é criticada nas redes sociais após mostrar desfralde de Liz aos 3 anos e 9 meses

Reprodução/Redes Sociais

A dançarina e influenciadora digital Lorena Improta foi criticada após mostrar que Liz, filha dela com o cantor Léo Santana, segue em processo de desfralde aos 3 anos e 9 meses.

Nas redes sociais, internautas classificaram o momento como tardio e atacaram a baiana, que havia postado um vídeo comemorando o momento íntimo com a filha e a babá da criança. A menina completa 4 anos em setembro.

"Mas ela já tá bem grandinha", escreveu um internauta. "Nossa, pelo tamanho já era pra usar o sanitário", comentou outra. "Geração Z, que usa fralda até os 10 anos de idade", disse uma terceira pessoa.

Lore Improta não se posicionou até a última atualização desta reportagem. Mas um médico pediatra e neonatologista ouvido pelo g1 defendeu que não há idade certa para o desfralde.

Segundo Samir Nahass, diretor do Hospital Mater Dei Emec, o período mais comum para o processo é entre os 2 e os 3 anos e meio, durante o dia.

No entanto, conforme detalhou o especialista, essa é uma média e o ritmo de cada criança é único, dependendo da prontidão física e emocional dela.

"Algumas crianças podem estar prontas um pouco antes e outras um pouco depois, sem que isso signifique um problema. Uma criança com quase 4 anos, e fazendo cocô fora da fralda pela primeira vez, está dentro de uma faixa de variação considerada normal", ressaltou.

Baseado em estudos, o médico considera que a falta do desfralde pode passar a ser um problema apenas a partir dos 5 anos, se a criança ainda apresentar dificuldades significativas.

Samir Nahass é médico pediatra e neonatologista

Divulgação

Nesse caso, conforme destaca Samir, os pais devem buscar uma avaliação profissional para investigar possíveis causas ou necessidades de intervenção.

Antes disso, apressar o processo pode causar implicações como estresse, ansiedade, medo e até traumas. Problemas que podem levar a outros, como:

xixi na cama: a criança pode associar o banheiro a algo negativo e ter dificuldade em controlar as necessidades, mesmo mais tarde;

constipação crônica ou retenção fecal: o medo de fazer cocô pode fazer a criança segurar as fezes, levando a dores e problemas intestinais;

problemas emocionais e de autoestima: a pressão e a frustração podem afetar a autoconfiança da criança;

regressão no desenvolvimento: em alguns casos, a criança pode apresentar regressões em outras áreas do desenvolvimento devido ao estresse do desfralde.

Durante a entrevista, o especialista listou também orientações de como os pais podem atuar, dando apoio aos filhos durante essa fase.

Observe os sinais de prontidão:

a criança demonstra incômodo com a fralda suja ou molhada;

fica com a fralda seca por períodos mais longos (pelo menos 2 horas);

avisa quando está fazendo ou já fez xixi ou cocô;

demonstra interesse no banheiro, no penico ou em usar calcinha/ cueca;

consegue seguir instruções simples e se abaixar;

tem controle dos esfíncteres (segura o xixi/ cocô por um tempo).

Comece de forma gradual e sem pressão:

apresente o penico ou redutor de assento de forma lúdica; deixe a criança brincar, sentar nele vestida;

comece tirando a fralda por curtos períodos durante o dia, em casa;

leve a criança ao banheiro em horários regulares (ao acordar, antes de sair, após refeições).

Crie uma rotina e seja consistente:

estabelecer horários e hábitos ajuda a criança a se organizar e antecipar a necessidade de ir ao banheiro.

Use reforço positivo:

elogie cada tentativa e sucesso, mesmo que a criança só tenha sentado no penico;

evite broncas, punições ou demonstrações de frustração em caso de acidentes;

lembre-se que "escapes" são normais e fazem parte do aprendizado.

Permita a imitação:

deixe a criança observar outros membros da família usando o banheiro (de forma natural e respeitosa). Isso pode gerar interesse e imitação.

Vista roupas fáceis de tirar:

facilita o processo quando a criança precisa ir ao banheiro rapidamente.

Seja paciente e compreensivo:

o desfralde é um processo e pode levar tempo, cada criança tem seu próprio ritmo. A paciência e a calma dos pais são cruciais para que o processo seja tranquilo e sem traumas.

Consulte o pediatra:

se houver dúvidas, preocupações ou se a criança apresentar muita resistência ou dificuldade, o pediatra é o profissional mais indicado para orientar e avaliar se há alguma questão de saúde ou desenvolvimento envolvida.

"Embora o ritmo seja individual, a falta total de estímulo ou oportunidades pode, sim, atrasar o processo", destacou o médico.

LEIA MAIS:

Lore Improta chora durante apresentação de São João da filha e Léo Santana reage: 'Não consigo normalizar'

Lore Improta revela preocupação após filha cair e ficar com olho inchado: 'Belo presente de Dia das Mães'

Lore Improta revela preocupação após filha cair e ficar com olho inchado

Veja mais notícias do estado no g1 Bahia.

Assista aos vídeos do g1 e TV Bahia 💻

Como duas irmãs da Grande SP entraram para a lista mundial de 100 crianças-prodígio: ‘Sem foco e disciplina não se chega ao básico’

Beatriz, 15, e Isabella, 14, foram reconhecidas na categoria Educação. Elas integram a Academia Brasileira de Jovens Cientistas desde 2022 e nas redes sociais são a 'Dupla Big Bang'. Irmãs da Grande SP entram para a lista mundial de 100 crianças prodígio

O interesse pela ciência e astronomia começou como curiosidade e se transformou em uma busca constante por aprendizado para as irmãs Beatriz e Isabella Toassa, de 15 e 14 anos, moradoras de Barueri, na Grande São Paulo.

As duas encontraram na ciência uma paixão e, como resultado, conquistaram uma série de prêmios, entre eles internacionais (veja mais abaixo). Desde 2022, são membros juniores da Academia Brasileira de Jovens Cientistas e acumulam milhares de visualizações no perfil “Dupla Big Bang”, onde divulgam experimentos e explicações científicas nas redes sociais.

E foi justamente por levarem a ciência por meio dos conteúdos publicados que as duas foram incluídas, em maio deste ano, no ranking das 100 crianças mais prodigiosas do mundo no prêmio “Global Child Prodigy Awards” (Prêmio Global de Crianças Prodígio), na categoria Educação.

Beatriz e Isabella foram reconhecidas no prêmio Global de Crianças Prodígio na categoria Educação

Arquivo Pessoal

Outros cinco jovens brasileiros também foram reconhecidos nas categorias Inteligência e Memória, Ciências Espaciais e Astronomia, Arte e Atuação e Teatro. São eles:

Caio Temponi (categoria: Inteligência e memória QI)

Nicole Semiā (categoria: Ciências Espaciais e Astronomia)

João Pedro Araújo (categoria: Inteligência e memória QI)

Pedro Gui Fortes (categoria: Arte)

Marianna Santos (categoria: Atuação e Teatro)

A gente está muito feliz, e eu acho que um conselho muito importante para quem, um dia, sonha em chegar a essa lista é ter foco e disciplina. Se você não tiver foco e disciplina não chega nem ao básico. Também considero muito importante o apoio das pessoas próximas, como professores, pais e amigos, porque, sem apoio, fica muito difícil manter o ritmo.

Conforme a organização do prêmio, os 100 nomes são escolhidos após o comitê de seleção avaliar as inscrições dos participantes em ao menos 23 categorias.

Entre os requisitos para a eligibilidade do participante estão: ter menos de 15 anos no momento, possuir no mínimo 3 meses de experiência ou participação na área de talento escolhida e ser cidadão de um país reconhecido pelas Nações Unidas.

Neste ano, a entrega será no dia 26 de junho no Parlamento Britânico, em Londres. As histórias dos jovens escolhidos serão apresentadas no Livro Anual Global Criança Prodígio, que circula mundialmente todos os anos.

"Já chorei tanto. Sério. Elas ficam brincando comigo: 'Mãe, sério? De novo você vai chorar?' E eu choro todas as vezes. É um orgulho mesmo", afirmou a mãe, Stefanie Camasmie Toassa, ao g1.

A busca pelo aprendizado

Stefanie conta que tudo começou quando as filhas passaram a ter curiosidade ainda pequenas sobre entender tudo, até mesmo a montagem de um brinquedo.

"Elas sempre foram muito curiosas. Eram aquelas crianças que abriam os presentes que ganhavam e desmontavam eles para ver o que tinha dentro. E a gente incentivava, claro que com supervisão, essa curiosidade".

"A grande virada da educação delas foi justamente não só concordar, mas incentivar essa curiosidade, esse interesse de sempre querer saber mais. E aí, desde pequenininhas, elas eram assim, curiosas e animadas", relembrou.

Beatriz e Isabella Toassa

Arquivo Pessoal

Stefanie ressalta que a busca pelo aprendizado passou a fazer parte da rotina das meninas quando participaram da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) na escola.

"Quando elas estavam com 6 e 7 anos, começaram a participar de aulas específicas para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e fizeram a prova. Elas não ganharam medalha e ficaram super chateadas. Mas começaram a me perguntar como que elas poderiam fazer para conseguir".

"A gente começou a montar estratégias e passamos a estudar astronomia brincando. Foi aí que surgiu, eu acho, o interesse delas por ciência efetivamente. Veio a primeira medalha e elas começaram a se interessar muito mais porque se sentiram recompensadas", explicou a mãe.

Premiações

As duas primeiras medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica foram só o começo. Elas também conquistaram medalhas na Olimpíada Brasileira de Robótica, Olimpíada Nacional de Ciências e Olimpíada Brasileira de Satélites entre 2020 e 2023.

Além disso, entre os reconhecimentos e conquistas das duas irmãs, até então, estão:

Nomeação como membros juniores da Academia Brasileira de Jovens Cientistas em 2022, tornando-as as cientistas mais jovens do Brasil;

Criadoras do projeto voluntário “Tem Ciência Aqui!”, que leva oficinas de ciência a comunidades periféricas (2022);

Vencedoras do Prêmio Internacional ISKA – International Star Kids Awards, que reconhece talentos infantis ao redor do mundo (2023);

Vencedoras do Prêmio “Mude o Mundo como uma Menina”, por sua atuação transformadora na educação (2023);

Nomeadas "Embaixadoras Mirins" do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), título concedido pelo Presidente da República e pela Ministra de Estado em 2024;

Reconhecidas como duas das jovens cientistas mais promissoras do país em 2024 pela revista Forbes Brasil;

Embaixadoras da Tron Robótica Educativa, empresa com viés social voltada à popularização da ciência e da robótica. Foram nomeadas pelos sócios Whindersson Nunes e Gildário Lima em 2024.

Beatriz e Isabella Toassa

Arquivo Pessoal

Perfil com milhões de visualizações

O perfil "Dupla Big Bang", administrado por Beatriz e Isabella e supervisionado pela mãe, já acumula mais de 200 mil seguidores e milhares de visualizações no Instagram, TikTok e YouTube. Um dos vídeos mais vistos, por exemplo, tem 6 milhões de visualizações.

As pequenas cientistas costumam publicar curiosidades e experimentos científicos. A ideia surgiu depois que as duas se interessaram por vídeos que apresentavam ciência de forma prática durante a pandemia de Covid-19.

"Durante a pandemia começaram a ver mais canais com conteúdos mais inteligentes, como o Manual do Mundo, canais de ciência prática. E aí elas me falaram que queriam fazer um canal e que tinham muito sonho de ir para a Nasa", conta a mãe.

Ela disse, então, que, se elas queriam fazer um canal, teria que ser com conteúdo interessante, que não fosse bobeira. "Aí falei assim: 'Vocês gostam tanto de astronomia, a gente sempre estuda astronomia, o que vocês acham de astronomia?'. E aí surgiu daí a Dupla Big Bang. Big Bang por conta da teoria do universo e Dupla porque elas são irmãs", afirma Stefanie.

Beatriz e Isabella Toassa

Arquivo Pessoal

Beatriz e Isabella ressaltam que o principal objetivo do perfil é mostrar que a ciência é leve e pode ser divertida. "A gente mostra isso no nosso canal, através dos experimentos, para as pessoas não acharem que a ciência é aquela coisa chata ou entediante de só ficar lendo livro".

"Quando a gente ensina os outros, a gente percebe que nós mesmos estamos aprendendo. Quando a gente começou, a gente nunca imaginou que chegaria onde a gente está hoje. A gente nunca imaginou que ia conseguir alcançar tantas crianças e conseguir tantas oportunidades", diz.

Para ambas, um dos experimentos preferidos feitos para o perfil foi a pasta de elefante de 10 litros.

"A gente ficou a tarde toda em uma chácara fazendo e foi muito legal. A gente montou todo um projeto com madeira, que a gente puxava uma cordinha e a madeira virava e derrubava o balde que estava com o pó para fazer a explosão", contam.

🧪 Pasta de elefante é um experimento de química que resulta em uma grande quantidade de espuma, parecida com pasta de dente, quando a água oxigenada reage com um catalisador. O processo envolve a decomposição rápida da água oxigenada, que libera gás oxigênio. Este, ao se misturar com detergente, forma a espuma.

Beatriz Toassa, de 15 anos, e Isabella Toassa, 14 anos

Arquivo Pessoal

Rotina de estudos

A mãe ressalta que as filhas conseguem separar muito bem o tempo para os estudos, projetos e gravações.

"Elas têm aulas regulares de manhã. Às segundas e quartas. fazem aulas de inglês no período da tarde e acompanhamento psicológico. Já às terças e quintas a Bia, que está no ensino médio, faz horário estendido e sai da escola 17h. A Bella estuda as matérias do dia, roteiriza e edita vídeos para o canal. Já às sextas-feiras, elas fazem aula de esporte no contraturno e a Bia grava e roteiriza videos para o canal", diz.

No fim de semana, um dos dias é usado para as gravações, eventos e atividades que elas precisam participar e o outro, para descanso. "Em época de provas e olimpíadas elas estudam, mas regularmente descansam e gravam", explica Stefanie.

Futuro

As irmãs começam no segundo semestre um clube de ciência em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos (Girls and Science). Elas ministrarão aulas e palestras para cerca de 100 crianças de forma online, e toda semana, para levar experimentos e projetos de aplicabilidade da ciência na prática.

E as duas não querem parar por aí. Beatriz quer continuar estudando para se tornar médica, e Isabella, engenheira ou arquiteta. "Vamos seguindo e aprendendo ainda mais".

Beatriz Toassa, de 15 anos, e Isabella Toassa, 14 anos

Arquivo Pessoal

Beatriz Toassa, de 15 anos, e Isabella Toassa, 14 anos, com o presidente Lula

Arquivo Pessoal

Vídeos

Gaokao: maior vestibular do mundo tem tecnologia anti-cola, bloqueio de IA e silêncio nas ruas na China

Provas acontecem de 7 a 10 de junho em províncias de todo o país. O exame é uma etapa fundamental para quem quer cursar o ensino superior na China. Alunos da cidade de Qingdao entram no local de aplicação do gaokao.

Xinhua/Governo Chinês

Mais de 13,3 milhões de estudantes participam do gaokao, o temido exame nacional que define o ingresso no ensino superior na China. A edição de 2025 tem como novidade um forte esquema de vigilância, com monitoramento inteligente em tempo real, bloqueadores de sinal e restrições ao uso de aplicativos de IA, enquanto ruas ao redor das escolas são fechadas para garantir o silêncio absoluto.

A aplicação das provas começou no sábado (7) e vai até a terça-feira (10). O Exame Nacional para Ingresso no Ensino Superior é um marco importante na passagem dos estudantes que estão concluindo o ensino médio e é responsável pelo destino acadêmico de milhões de pessoas.

Abaixo, confira algumas curiosidades sobre o exame e detalhes sobre a aplicação deste ano:

Datas e duração do exame

O gaokao é aplicado ao final do ano letivo chinês, no início de junho de cada ano. Em geral, as provas acontecem nos dias 7 e 8 do mês, mas podem ter até dois dias extras, como na edição deste ano.

Isso acontece porque o calendário de provas leva em conta as disciplinas, conhecimentos e habilidades que serão avaliados.

Estrutura da prova e disciplinas

As provas têm uma parte comum, igual para todos os candidatos, e outra variada, que depende das disciplinas escolhidas por cada um. A divisão é comumente referenciada como "3+1+2".

Na parte comum, os alunos respondem questões de três disciplinas principais, que são gramática e literatura chinesa, matemática e língua estrangeira (inglês, japonês, francês, alemão, russo ou espanhol).

Além dessas, o estudante escolhe uma área do conhecimento adicional (o "+1") entre humanidades e ciências da natureza e duas disciplinas optativas (o "+2") entre história, ciências políticas e geografia (humanidades) ou física, química e biologia (ciências da natureza).

O número de questões da prova pode variar, mas, em geral, varia entre 100 e 150 questões optativas.

Avaliação e pontuação

O resultado do gaokao inclui notas das seis disciplinas avaliadas e varia entre 700 e 750 pontos. As notas tentam refletir o nível acadêmico e as habilidades dos alunos, servindo como base para avaliar os estudantes e para o ingresso nas universidades.

As notas são organizadas em um sistema extremamente competitivo, que determina se o candidato concorrerá às vagas da primeira chamada ou da segunda chamada. Os tipos de curso (graduação ou superior profissionalizante) também consideram as notas e atribuem pesos diferentes ao desempenho em cada disciplinas.

Após a divulgação das notas, o aluno pode conferir os critérios de pontuação do curso e da universidade de seu interesse. Se aprovado para o curso e universidade escolhidos, é preciso concluir o processo de matrícula determinado pela instituição.

Perfil dos participantes

Participantes do gaokao de 2024 deixando um local de provas em Lengshuijiang, na China.

Xinhua/Governo Chinês

Os alunos que participam do gaokao geralmente têm entre 17 e 19 anos e são estudantes do último ano do ensino médio.

Para participar do exame, é preciso se encaixar em alguns critérios, como estar concluindo ou ter concluído o ensino médio e ter aptidão física para aguentar o longo exame. As condições específicas podem variar de província para província, e pode haver ainda regulamentos adicionais.

Uso de tecnologia VS. bloqueio de ferramentas de IA

Alunos fazem fila para entrar em local de prova para o gaokao de 2025, na China.

Adek Berry/AFP

Um dos principais pontos divulgados pelo Ministério da Educação chinês para a edição de 2025 do gaokao é o reforço na utilização de tecnologia para proporcionar melhores sistemas de segurança com cuidado humanizado.

As novas medidas anunciadas pelo governo chinês têm foco reforçado em tecnologias.

Foram implementadas inspeções mais rigorosas na entrada, bloqueadores de sinal de rádio e sistemas inteligentes de monitoramento.

Inteligência artificial está sendo usada para identificar comportamentos suspeitos e garantir a equidade nos exames.

Em Benxi, salas de prova têm vigilância em tempo real que detecta sussurros, olhares trocados e fiscais distraídos.

Outras províncias como Jiangxi, Hubei e Guangdong também adotaram sistemas de IA com análise de comportamento e alertas imediatos.

Algumas regiões adotaram medidas para manter o silêncio nos arredores dos locais de prova durante os exames, como suspender shows e fechar bibliotecas e centros culturais.

Em contrapartida, os estudantes não terão as facilidades das ferramentas de inteligência artificial e generativas caso queiram colar na prova.

As empresas responsáveis pelos chatbots Qwen, Tencent, ByteDance e Moonshot, disponíveis no país, bloquearam algumas funcionalidades para evitar fraudes no exame.

As ferramentas não aceitam, por exemplo, que os alunos carreguem imagens da prova. Em alguns casos, a capacidade de reconhecimento de fotos foi totalmente suspensa durante a duração do exame.

VÍDEO

Nas escolas sem notas e sem provas, quais alunos se dão bem?

Como duas irmãs da Grande SP entraram para a lista mundial de 100 crianças-prodígio: ‘Sem foco e disciplina não se chega no básico’

Beatriz, 15, e Toassa, 14, foram reconhecidas na categoria Educação. Elas integram a Academia Brasileira de Jovens Cientistas desde 2022 e nas redes sociais são a 'Dupla Big Bang'. Beatriz e Isabella foram reconhecidas no prêmio Global de Crianças Prodígio na categoria Educação

Arquivo Pessoal

O interesse pela ciência e astronomia começou como curiosidade e se transformou em uma busca constante por aprendizado para as irmãs Beatriz e Isabella Toassa, de 15 e 14 anos, moradoras de Barueri, na Grande São Paulo.

As duas encontraram na ciência uma paixão e, como resultado, conquistaram uma série de prêmios, entre eles internacionais (veja mais abaixo). Desde 2022, são membros juniores da Academia Brasileira de Jovens Cientistas e acumulam milhares de visualizações no perfil “Dupla Big Bang”, onde divulgam experimentos e explicações científicas nas redes sociais.

E foi justamente por levarem a ciência por meio dos conteúdos publicados que as duas foram incluídas, em maio deste ano, no ranking das 100 crianças mais prodigiosas do mundo no prêmio “Global Child Prodigy Awards” (Prêmio Global de Crianças Prodígio), na categoria Educação.

Outros cinco jovens brasileiros também foram reconhecidos nas categorias Inteligência e Memória, Ciências Espaciais e Astronomia, Arte e Atuação e Teatro. São eles:

Caio Temponi (categoria: Inteligência e memória QI)

Nicole Semiā (categoria: Ciências Espaciais e Astronomia)

João Pedro Araújo (categoria: Inteligência e memória QI)

Pedro Gui Fortes (categoria: Arte)

Marianna Santos (categoria: Atuação e Teatro)

A gente está muito feliz, e eu acho que um conselho muito importante para quem, um dia, sonha em chegar a essa lista é ter foco e disciplina. Se você não tiver foco e disciplina não chega nem no básico. Também considero muito importante o apoio das pessoas próximas, como professores, pais e amigos, porque, sem apoio, fica muito difícil manter o ritmo.

Conforme a organização do prêmio, os 100 nomes são escolhidos após o comitê de seleção avaliar as inscrições dos participantes em ao menos 23 categorias.

Entre os requisitos para a eligibilidade do participante estão: ter menos de 15 anos no momento, possuir no mínimo 3 meses de experiência ou participação na área de talento escolhida e ser cidadão de um país reconhecido pelas Nações Unidas.

Neste ano, a entrega será no dia 26 de junho no Parlamento Britânico, em Londres. As histórias dos jovens escolhidos serão apresentadas no Livro Anual Global Criança Prodígio, que circula mundialmente todos os anos.

"Já chorei tanto. Sério. Elas ficam brincando comigo: 'Mãe, sério? De novo você vai chorar?' E eu choro todas as vezes. É um orgulho mesmo", afirmou a mãe, Stefanie Camasmie Toassa, ao g1.

A busca pelo aprendizado

Stefanie conta que tudo começou quando as filhas passaram a ter curiosidade ainda pequenas sobre entender tudo, até mesmo a montagem de um brinquedo.

"Elas sempre foram muito curiosas. Eram aquelas crianças que abriam os presentes que ganhavam e desmontavam eles para ver o que tinha dentro. E a gente incentivava, claro que com supervisão, essa curiosidade".

"A grande virada da educação delas foi justamente não só concordar, mas incentivar essa curiosidade, esse interesse de sempre querer saber mais. E aí, desde pequenininhas, elas eram assim, curiosas e animadas", relembrou.

Beatriz e Isabella Toassa

Arquivo Pessoal

Stefanie ressalta que a busca pelo aprendizado passou a fazer parte da rotina das meninas quando participaram da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) na escola.

"Quando elas estavam com 6 e 7 anos, começaram a participar de aulas específicas para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e fizeram a prova. Elas não ganharam medalha e ficaram super chateadas. Mas começaram a me perguntar como que elas poderiam fazer para conseguir".

"A gente começou a montar estratégias e passamos a estudar astronomia brincando. Foi aí que surgiu, eu acho, o interesse delas por ciência efetivamente. Veio a primeira medalha e elas começaram a se interessar muito mais porque se sentiram recompensadas", explicou a mãe.

Premiações

As duas primeiras medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica foram só o começo. Elas também conquistaram medalhas na Olimpíada Brasileira de Robótica, Olimpíada Nacional de Ciências e Olimpíada Brasileira de Satélites entre 2020 e 2023.

Além disso, entre os reconhecimentos e conquistas das duas irmãs, até então, estão:

Nomeação como membros juniores da Academia Brasileira de Jovens Cientistas em 2022, tornando-as as cientistas mais jovens do Brasil;

Criadoras do projeto voluntário “Tem Ciência Aqui!”, que leva oficinas de ciência a comunidades periféricas (2022);

Vencedoras do Prêmio Internacional ISKA – International Star Kids Awards, que reconhece talentos infantis ao redor do mundo (2023);

Vencedoras do Prêmio “Mude o Mundo como uma Menina”, por sua atuação transformadora na educação (2023);

Nomeadas "Embaixadoras Mirins" do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), título concedido pelo Presidente da República e pela Ministra de Estado em 2024;

Reconhecidas como duas das jovens cientistas mais promissoras do país em 2024 pela revista Forbes Brasil;

Embaixadoras da Tron Robótica Educativa, empresa com viés social voltada à popularização da ciência e da robótica. Foram nomeadas pelos sócios Whindersson Nunes e Gildário Lima em 2024.

Beatriz e Isabella Toassa

Arquivo Pessoal

Perfil com milhões de visualizações

O perfil "Dupla Big Bang", administrado por Beatriz e Isabella e supervisionado pela mãe, já acumula mais de 200 mil seguidores e milhares de visualizações no Instagram, TikTok e YouTube. Um dos vídeos mais vistos, por exemplo, tem 6 milhões de visualizações.

As pequenas cientistas costumam publicar curiosidades e experimentos científicos. A ideia surgiu depois que as duas se interessaram por vídeos que apresentavam ciência de forma prática durante a pandemia de Covid-19.

"Durante a pandemia começaram a ver mais canais com conteúdos mais inteligentes, como o Manual do Mundo, canais de ciência prática. E aí elas me falaram que queriam fazer um canal e que tinham muito sonho de ir para a Nasa", conta a mãe.

Ela disse, então, que, se elas queriam fazer um canal, teria que ser com conteúdo interessante, que não fosse bobeira. "Aí falei assim: 'Vocês gostam tanto de astronomia, a gente sempre estuda astronomia, o que vocês acham de astronomia?'. E aí surgiu daí a Dupla Big Bang. Big Bang por conta da teoria do universo e Dupla porque elas são irmãs", afirma Stefanie.

Beatriz e Isabella Toassa

Arquivo Pessoal

Beatriz e Isabella ressaltam que o principal objetivo do perfil é mostrar que a ciência é leve e pode ser divertida. "A gente mostra isso no nosso canal, através dos experimentos, para as pessoas não acharem que a ciência é aquela coisa chata ou entediante de só ficar lendo livro".

"Quando a gente ensina os outros, a gente percebe que nós mesmos estamos aprendendo. Quando a gente começou, a gente nunca imaginou que chegaria onde a gente está hoje. A gente nunca imaginou que ia conseguir alcançar tantas crianças e conseguir tantas oportunidades", diz.

Para ambas, um dos experimentos preferidos feitos para o perfil foi a pasta de elefante de 10 litros.

"A gente ficou a tarde toda em uma chácara fazendo e foi muito legal. A gente montou todo um projeto com madeira, que a gente puxava uma cordinha e a madeira virava e derrubava o balde que estava com o pó para fazer a explosão", contam.

🧪 Pasta de elefante é um experimento de química que resulta em uma grande quantidade de espuma, parecida com pasta de dente, quando a água oxigenada reage com um catalisador. O processo envolve a decomposição rápida da água oxigenada, que libera gás oxigênio. Este, ao se misturar com detergente, forma a espuma.

Beatriz Toassa, de 15 anos, e Isabella Toassa, 14 anos

Arquivo Pessoal

Rotina de estudos

A mãe ressalta que as filhas conseguem separar muito bem o tempo para os estudos, projetos e gravações.

"Elas têm aulas regulares de manhã. Às segundas e quartas. fazem aulas de inglês no período da tarde e acompanhamento psicológico. Já às terças e quintas a Bia, que está no ensino médio, faz horário estendido e sai da escola 17h. A Bella estuda as matérias do dia, roteiriza e edita vídeos para o canal. Já às sextas-feiras, elas fazem aula de esporte no contraturno e a Bia grava e roteiriza videos para o canal", diz.

No fim de semana, um dos dias é usado para as gravações, eventos e atividades que elas precisam participar e o outro, para descanso. "Em época de provas e olimpíadas elas estudam, mas regularmente descansam e gravam", explica Stefanie.

Futuro

As irmãs começam no segundo semestre um clube de ciência em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos (Girls and Science). Elas ministrarão aulas e palestras para cerca de 100 crianças de forma online, e toda semana, para levar experimentos e projetos de aplicabilidade da ciência na prática.

E as duas não querem parar por aí. Beatriz quer continuar estudando para se tornar médica, e Isabella, engenheira ou arquiteta. "Vamos seguindo e aprendendo ainda mais".

Beatriz Toassa, de 15 anos, e Isabella Toassa, 14 anos

Arquivo Pessoal

Beatriz Toassa, de 15 anos, e Isabella Toassa, 14 anos, com o presidente Lula

Arquivo Pessoal

Vídeos

Como duas irmãs da Grande SP entraram para a lista mundial de 100 crianças prodígio: ‘Sem foco e disciplina não chega no básico’

Beatriz Toassa, de 15 anos, e Isabella Toassa, 14 anos, foram reconhecidas no prêmio Global de Crianças Prodígio na categoria Educação; premiação será em Londres. As irmãs são membros juniores da Academia Brasileira de Jovens Cientistas desde 2022 e conhecidas pelo perfil 'Dupla Big Bang' nas redes sociais. Beatriz Toassa, de 15 anos, e Isabella Toassa, 14 anos, foram reconhecidas no prêmio Global de Crianças Prodígio na categoria Educação

Arquivo Pessoal

O interesse pela ciência e astronomia começou como curiosidade e se transformou em uma busca constante por aprendizado para as irmãs Beatriz e Isabella Toassa, de 15 e 14 anos, moradoras de Barueri, na Grande São Paulo.

As duas encontraram na ciência uma paixão e, como resultado, conquistaram uma série de prêmios, entre eles internacionais (veja mais abaixo). Desde 2022, são membros juniores da Academia Brasileira de Jovens Cientistas e acumulam milhares de visualizações no perfil “Dupla Big Bang”, onde divulgam experimentos e explicações científicas nas redes sociais.

E foi justamente por levarem a ciência por meio dos conteúdos publicados que as duas foram incluídas, em maio deste ano, no ranking das 100 crianças mais prodigiosas do mundo no prêmio “Global Child Prodigy Awards” (Prêmio Global de Crianças Prodígio), na categoria Educação.

Outros cinco jovens brasileiros também foram reconhecidos nas categorias Inteligência e Memória, Ciências Espaciais e Astronomia, Arte e Atuação e Teatro. São eles:

Caio Temponi (categoria: Inteligência e memória QI)

Nicole Semiā (categoria: Ciências Espaciais e Astronomia)

João Pedro Araújo (categoria: Inteligência e memória QI)

Pedro Gui Fortes (categoria: Arte)

Marianna Santos (categoria: Atuação e Teatro)

"A gente está muito feliz, e eu acho que um conselho muito importante para quem, um dia, sonha em chegar a essa lista é ter foco e disciplina. Se você não tiver foco e disciplina não chega nem no básico. Também considero muito importante o apoio das pessoas próximas, como professores, pais e amigos, porque, sem apoio, fica muito difícil manter o ritmo", afirmam as irmãs.

Conforme a organização do prêmio, os 100 nomes são escolhidos após o comitê de seleção avaliar as inscrições dos participantes em ao menos 23 categorias.

Entre os requisitos para a eligibilidade do participante estão: ter menos de 15 anos no momento, possuir no mínimo 3 meses de experiência ou participação na área de talento escolhida e ser cidadão de um país reconhecido pelas Nações Unidas.

Neste ano, a entrega será no dia 26 de junho no Parlamento Britânico, em Londres. As histórias dos jovens escolhidos serão apresentadas no Livro Anual Global Criança Prodígio, que circula mundialmente todos os anos.

"Já chorei tanto. Sério. Elas ficam brincando comigo: 'Mãe, sério? De novo você vai chorar?' E eu choro todas as vezes. É um orgulho mesmo", afirmou a mãe, Stefanie Camasmie Toassa, ao g1.

A busca pelo aprendizado

Stefanie conta que tudo começou quando as filhas passaram a ter curiosidade ainda pequenas sobre entender tudo, até mesmo a montagem de um brinquedo.

"Elas sempre foram muito curiosas. Eram aquelas crianças que abriam os presentes que ganhavam e desmontavam eles para ver o que tinha dentro. E a gente incentivava, claro que com supervisão, essa curiosidade".

"A grande virada da educação delas foi justamente não só concordar, mas incentivar essa curiosidade, esse interesse de sempre querer saber mais. E aí, desde pequenininhas, elas eram assim, curiosas e animadas", relembrou.

Beatriz Toassa, de 15 anos, e Isabella Toassa, 14 anos

Arquivo Pessoal

Stefanie ressalta que a busca pelo aprendizado passou a fazer parte da rotina das meninas quando participaram da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) na escola.

"Quando elas estavam com 6 e 7 anos, começaram a participar de aulas específicas para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e fizeram a prova. Elas não ganharam medalha e ficaram super chateadas. Mas começaram a me perguntar como que elas poderiam fazer para conseguir".

"A gente começou a montar estratégias e passamos a estudar astronomia brincando. Foi aí que surgiu, eu acho, o interesse delas por ciência efetivamente. Veio a primeira medalha e elas começaram a se interessar muito mais porque se sentiram recompensadas", explicou a mãe.

Premiações

As duas primeiras medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica foram só o começo. Elas também conquistaram medalhas na Olimpíada Brasileira de Robótica, Olimpíada Nacional de Ciências e Olimpíada Brasileira de Satélites entre 2020 e 2023.

Além disso, entre os reconhecimentos e conquistas das duas irmãs, até então, estão:

Nomeação como membros juniores da Academia Brasileira de Jovens Cientistas em 2022, tornando-as as cientistas mais jovens do Brasil;

Criadoras do projeto voluntário “Tem Ciência Aqui!”, que leva oficinas de ciência a comunidades periféricas (2022);

Vencedoras do Prêmio Internacional ISKA – International Star Kids Awards, que reconhece talentos infantis ao redor do mundo (2023);

Vencedoras do Prêmio “Mude o Mundo como uma Menina”, por sua atuação transformadora na educação (2023);

Nomeadas "Embaixadoras Mirins" do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), título concedido pelo Presidente da República e pela Ministra de Estado em 2024;

Reconhecidas como duas das jovens cientistas mais promissoras do país em 2024 pela revista Forbes Brasil;

Embaixadoras da Tron Robótica Educativa, empresa com viés social voltada à popularização da ciência e da robótica. Foram nomeadas pelos sócios Whindersson Nunes e Gildário Lima em 2024.

Beatriz Toassa, de 15 anos, e Isabella Toassa, 14 anos

Arquivo Pessoal

Perfil com milhões de visualizações

O perfil "Dupla Big Bang", administrado por Beatriz e Isabella e supervisionado pela mãe, já acumula mais de 200 mil seguidores e milhares de visualizações no Instagram, TikTok e YouTube. Um dos vídeos mais vistos, por exemplo, tem 6 milhões de visualizações.

As pequenas cientistas costumam publicar curiosidades e experimentos científicos. A ideia surgiu depois que as duas se interessaram por vídeos que apresentavam ciência de forma prática durante a pandemia de Covid-19.

"Durante a pandemia começaram a ver mais canais com conteúdos mais inteligentes, como o Manual do Mundo. Canais de ciência prática. E aí elas me falaram que queriam fazer um canal e que tinham muito sonho de ir para a NASA. Falei que, se elas queriam fazer um canal, teria que ser com conteúdo interessante, que não fosse bobeira. Aí falei assim: 'Vocês gostam tanto de astronomia, a gente sempre estuda astronomia, o que vocês acham de astronomia?'. E aí surgiu daí a Dupla Big Bang. Big Bang por conta da teoria do universo e Dupla porque elas são irmãs", afirmou Stefanie.

Beatriz Toassa, de 15 anos, e Isabella Toassa, 14 anos

Arquivo Pessoal

Beatriz e Isabella ressaltam que o principal objetivo do perfil é mostrar que a ciência é leve e pode ser divertida. "A gente mostra isso no nosso canal, através dos experimentos, para as pessoas não acharem que a ciência é aquela coisa chata ou entediante de só ficar lendo livro".

"Quando a gente ensina os outros, a gente percebe que nós mesmos estamos aprendendo. Quando a gente começou, a gente nunca imaginou que chegaria onde a gente está hoje. A gente nunca imaginou que ia conseguir alcançar tantas crianças e conseguir tantas oportunidades", complementaram.

Para ambas, um dos experimentos preferidos feitos para o perfil foi a pasta de elefante de 10 litros.

"A gente ficou a tarde toda em uma chácara fazendo e foi muito legal. A gente montou todo um projeto com madeira, que a gente puxava uma cordinha e a madeira virava e derrubava o balde que estava com o pó para fazer a explosão", contaram.

🧪 Pasta de elefante é um experimento de química que resulta em uma grande quantidade de espuma, parecida com pasta de dente, quando a água oxigenada reage com um catalisador. O processo envolve a decomposição rápida da água oxigenada, que libera gás oxigênio. Este, ao se misturar com detergente, forma a espuma.

Beatriz Toassa, de 15 anos, e Isabella Toassa, 14 anos

Arquivo Pessoal

Rotina de estudos

A mãe ressalta que as filhas conseguem separar muito bem o tempo para os estudos, projetos e gravações.

"Elas têm aulas regulares de manhã. Às segundas e quartas fazem aulas de inglês no período da tarde e acompanhamento psicológico. Já às terças e quintas a Bia, que está no ensino médio, faz horário estendido e sai da escola 17h. A Bella estuda as matérias do dia, roteiriza e edita videos para o canal. Já às sextas-feiras, elas fazem aula de esporte no contraturno e a Bia grava e roteiriza videos para o canal".

"Aos finais de semana usamos um dos dias para as gravações, eventos e atividades que elas precisam participar e o outro para descanso. Em época de provas e olimpíadas elas estudam, mas regularmente descansam e gravam", explica Stefanie.

Futuro

As irmãs começam no segundo semestre um clube de ciência em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos (Girls and Science). Elas ministrarão aulas e palestras para cerca de 100 crianças de forma online, e toda semana, para levar experimentos e projetos de aplicabilidade da ciência na prática.

E as duas não querem parar por aí. Beatriz quer continuar estudando para se tornar médica, e Isabella, engenheira ou arquiteta. "Vamos seguindo e aprendendo ainda mais".

Beatriz Toassa, de 15 anos, e Isabella Toassa, 14 anos

Arquivo Pessoal

Beatriz Toassa, de 15 anos, e Isabella Toassa, 14 anos, com o presidente Lula

Arquivo Pessoal